見る人によって、着目する場所が全く異なる映画だ。

ある人は、身近にありながら知り得なかった日本の食文化の奥深さを知り、またある人はものづくりに携わる人間の観点から、いったん手にした成功を捨てて挑戦する困難さに注目し、またある人は組織人として、ひとつの組織を成長させるロールモデルとして、彼らの物語を見るだろう。だから、ノーマ東京の料理を食べていないから映画も楽しめないという心配は無用だ。

nomaをとりあげた映画としては、昨年の「ノーマ、世界を変える料理」 が記憶に新しい。

(《レビュー》は→こちら「異文化の他者との対話」)

この作品は主にレネの生い立ちにスポットを当てたもので、彼が「世界のベストレストラン50」で2010年に32歳で1位を獲得、3年後にノロウイルス騒ぎもあり1位から陥落、翌年そのリベンジを果たすまでを描いている。

今回の作品は、世界一の称号を得た彼らが、ホームグラウンドであるデンマークの本店をいったん閉めて、風土も慣習も食文化も異なる異国である日本で、期間限定のレストランを開くまでのドキュメンタリーだ。

いったん得た成功を全部捨てる覚悟で、誰も経験したことのないことに挑戦する。

それも、日本側の招待ではなく、自ら打診して決めた出店だったという。

失敗は許されないというプレッシャー。そもそも、ノルディックの食材だけで料理を作ってきた人間が、気候の全く違うアジアで「観光客みたいなものでない」料理を出すという、ものづくりを一からやり直すようなことが可能なのか。

映画では、1ヶ月前から日本に入ってメニュー作成に取り組んだ5人の料理人のインタビューに時間が割かれ、レネが前面に出るシーンは意外と少ない。それでもカメラは、スタッフが会場に到着したあとの無人の大型バスの車内で、みずから座席をひとつひとつのぞいて忘れ物の有無を点検するレネの姿をとらえる。

それは、絶対君主のように皆を従わせるカリスマシェフとしてではなく、本人が映画の中で「僕の役割は糊(のり)」と語るように、細心に工程を調整し、スタッフ1人ひとりに声をかけ、ときにはバックアップの役割をもこなしながら組織をまとめていく姿だ。

そのレネの謙虚ともいえる姿勢は、日本国内で食材探しに歩くシーンにも現れていた。

農場を歩き、山や森を踏み分けて、手に触れるものを片っ端から吟味していく。食材として。その食材探訪の回数は1年半の間に7回に及んだという。

同じ種類の木の枝であっても個体によって香りが異なることに気づき、ライトバンに詰めて持ち帰る。同行したスーシェフのラース・ウィリアムズが、「蓼科の蟻は山椒の香りがする」と発見したのもその森歩きの途中だった。

思い込みやこれまでの知識を捨てて、何でも取り入れることは簡単ではないはず。すでに成功体験があればなおさらだ。そんな条件のなかでも、彼らは自身の固定観念を壊し、日本人が考えもしなかった食材の組み合わせで料理を生み出していく。そんな困難な道のりが、映画ではさらりと描かれる。

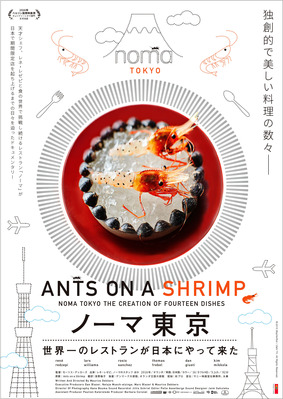

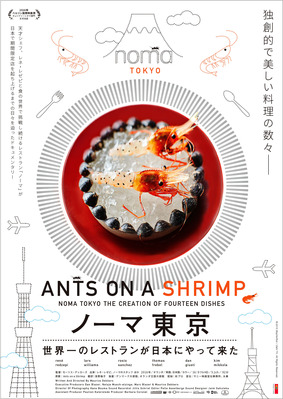

最初のひと皿、映画の原題(Ants on a shrimp)にもなった「長野の森 香るエビ」のできたいきさつから、今回の料理にこめられた彼らの思いを知ることができる。

レネは日本国内で食材探しを続けた結果、日本は海岸線と山の繋がりが大きな要素を占めていると気づく。そこから、海のものであるボタンエビと、山のものである蟻を合わせる料理を思いついた。

ボタンエビは生きたまま提供される。エビのおどり食いに抵抗がない日本人も、蟻にはたじろぐ。しかしそれこそが狙いで、この組み合わせには、コースの最初の一皿として大きな意味があった。

「蟻がダメなら生きたエビもだめなはず。エビがよくて蟻はだめという(食べ手の)思い込みを崩したかった」

そのアプローチに、彼らより自国の食材をよく知っているはずの、私たちの固定観念も揺さぶられる。

あの料理は、食べ手がしばしの間、日常や心配事を消し去って、非日常の世界に入ってもらうためのひと皿だったのだ。

私自身は、2015年のこの「ノーマ東京」の料理は食べていない。

その代わり、それから半年後の2015年8月に、デンマークの本店でノーマ東京「後」の料理に向き合うことになった。

デンマークでは、半年前のノーマ東京で出された「ニンニクの花」や「削られた鮟鱇の肝」などが、北欧の食材を用いてアレンジ、再現された。

日本でのインスピレーションを経て生まれた料理が、半年後のデンマークで目の前にあらわれたことに驚いた。そしてそれは、日本人である私にとって、日本からはるか離れた異国にいながら日本料理のような親しさを料理に感じるという不思議な体験として、忘れがたいものになった。

この、同じ料理を作り続けて究極のスペシャリテにしていくのではなく、少しずつ変えて新しいものにしていくという考え方は、上映のあとに行われた中村孝則さんのトークショーの内容と符合する。

「これまでの料理人の目標が、一生をかけて自分のスペシャリテを作ることだったとすれば、今は料理のコレクション化になっている」

そうなった理由のひとつは、客に何度も訪れてもらうためだという。

ベストレストラン50の審査において、過去18ヶ月以内に実際に行った店にしか投票できないというルールは象徴的だ。毎年ベスト1になるためには、同じ審査委員が複数回訪れることが必要なのだ。

そういう風潮は今の時代に特に顕著だ。常に新しい試みを期待され、これまでよりよいものを求められる。同じものを作っているように見えて、ずっと同じに見せるためには、実は変え続けていかなければならないのだ。

この映画は、料理の世界だけでなく、いま、どこかある一点を目指して新しいものを生み出そうと苦闘しているすべての人にとって、自分へ送られるエールとして感じられるはずだ。

ノーマ東京 世界一のレストランが日本にやって来た

公式サイト

(原題;Ants on a shurimp noma Tokyo the creation of fourteen dishes)

監督:モーリス・デッカーズ

2016年/オランダ/92分

2016.12.10より全国順次展開/配給:彩プロ